AUSSERORDENTLICHE PROMOTIONSSTIPENDIEN

Bislang konnten in Kooperation mit anderen Trägern die folgenden außerordentlichen Stipendien vergeben werden:

Der vicus von Weißenburg in Bayern

Der vicus von Weißenburg in Bayern Die römischen Töpfereien von Straubing/Sorviodurum

Die römischen Töpfereien von Straubing/Sorviodurum Das mittelkaiserzeitliche Alenlager von Dormagen

Das mittelkaiserzeitliche Alenlager von Dormagen Die Heilthermen von Bad Gögging

Die Heilthermen von Bad Gögging

Der vicus von Weißenburg in Bayern

Außerordentliches Promotionsstipendium der Deutschen Limeskommission in Verbindung mit der Sparkassenstiftung Weißenburg und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege:

Der vicus von Weißenburg in Bayern

Bearbeiter: Frederik-Sebastian Kirch M.A.

Kontakt: Frederik.Kirch(et)gmx.de

Laufzeit: März 2013 bis Februar 2016

Das Alenkastell Weißenburg-Biriciana befindet sich wenige Kilometer südlich des Raetischen Limes auf einer Anhöhe östlich der schwäbischen Rezat. Die zugehörige Zivilsiedlung entstand in unmittelbarer Nähe. Das Lager wurde um 90 n. Chr. errichtet und fand vermutlich im Jahr 254 n. Chr. vor dem Hintergrund militärischer Auseinandersetzungen in einem Brand sein Ende.

Vor allem westlich des Kastells sind große Flächen des vicus archäologisch untersucht. Die Ausgrabungen erfolgten, parallel zu den bereits publizierten Grabungen an der Nordfront des Kastells, in den Jahren 1987/1988, sowie 1997. Die Grabungsergebnisse wurden bislang in jährlichen Berichten im Archäologischen Jahr in Bayern vorgestellt, jedoch nicht grundlegend ausgewertet. Ziel des Promotionsstipendiums ist die Aufarbeitung und Vorlage aller Befunde und Funde der Vicusgrabungen von 1987/1988.

Anhand der beobachteten Befunde von Stein- und Holzgebäuden werden die einzelnen Bauphasen analysiert und die entsprechenden Siedlungsphasen und die Entwicklungsgeschichte der Zivilsiedlung mit den bisherigen Erkenntnissen zum Kastell verglichen. Die Bebauung soll mit anderen Kastellvici in Raetien und angrenzenden Provinzen verglichen werden, um strukturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Vor allem die in der Forschung aufgrund von neuen Dendrodaten und konzeptionellen Überlegungen zur Entwicklung des Limes diskutierte Anfangsdatierung des Kastells wird überprüft. Ob, wie bislang angenommen, die Siedlungsaktivität im vicus gleichzeitig mit dem Kastell endet, wird eine Analyse des jüngsten Fundmaterials ergeben.

Außerordentliches Stipendium der Deutschen Limeskommission und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege:

Die römischen Töpfereien von Straubing/Sorviodurum

Bearbeiter: Georg Greven M.A.

Kontakt: georggreven90(et)gmx.de

Laufzeit: Dezember 2021 bis Dezember 2023

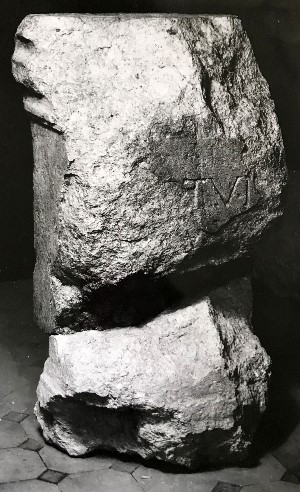

Bislang stand die wissenschaftliche Bearbeitung der Töpfereien im Bereich von Auxiliarkastellen der Provinz Raetien nicht im Fokus der Forschung. Im Laufe der langjährigen Ausgrabungen des Gäubodenmuseums im Bereich des antiken vicus von Sorviodurum (Straubing) konnten mehrere Töpfereibezirke weitgehend vollständig ausgegraben werden. Dadurch bietet sich eine ideale Möglichkeit einer Detailstudie für Töpferhandwerk im Nordostraetischen Raum im militärischen Kontext. Um militärische Zuständigkeiten und das zivile Leben vor den Lagertoren besser zu verstehen, kann auch die Erforschung von Töpfereien zum Verständnis des antiken Grenzsystems beitragen. Wie uns bereits die wohl in Straubing hergestellten, mit Zenturia-Zeichen (>) gestempelten Reibschalen zeigen (Arch. Korrbl. 50/3, 2020, 355–362), müssen wir hier auch mit aktiven Soldaten in den Betrieben rechnen.

Im antiken Straubing waren zeitweise ca. 1500 Soldaten in zwei Kastellen (Miliaria: Cohors I flavia Canathenorum und Cohors II Raetorum) stationiert. Diesem Zentralort des fruchtbaren Gäubodens mit Anbindung an wichtige Verkehrsverbindungen (Beginn der Verkehrsverbindung durch den Bayerischen Wald bis ins Böhmische Becken; durch einen Donauhafen an das römische Handelsnetz angebunden) muss dabei überregionale Bedeutung zugemessen werden.

Ziel der Arbeit ist, das Forschungsdesiderat der fehlenden Aufarbeitung der Töpfereien in den Lagerdörfern der Grenzkastelle der Provinz Raetien im Rahmen einer Detailstudie zu verwirklichen. Neben der Chronologie sollen handwerkliche und wirtschaftliche Prozesse innerhalb Raetiens und den angrenzenden Provinzen besser nachvollzogen werden. Im Rahmen der Arbeit soll ebenfalls der Verbreitung der Straubinger Erzeugnisse in Raetien und den anliegenden Provinzen mit Hilfe von RFA-Analysen nachgegangen werden. Die Arbeit zeigt, dass auch in einem Kastellort überaus hochwertige und qualitätsvolle Gefäße hergestellt wurden. So wurden Terra Nigra, Terra Sigillata-Imitationen, grün glasierte Ware, Raetische Glanztonware (RGW) und Modelware neben einfachem Gebrauchsgeschirr hergestellt. Vor allem in Bezug auf die an ihren Produktionsorten wenig untersuchte RGW und die kulturhistorisch wichtigen Jagdbecher mit Darstellungen der venatio (Kampf Mensch gegen Tier in der Arena) sind interessante Ergebnisse zu erwarten. Aber auch magische Rituale, die mittels tönerner Zauberpuppen praktiziert wurden, belegen antike Töpferbräuche. Sie erzählen uns über das abwechslungsreiche Leben an der Grenze. Eine Vorstellung des Projekts finden Sie auch auf einer Webpage des Instituts für Provinzialrömische Archäologie der Ludwigs-Maximilians-Universität München.

Abbildungen:Foto 1 & 2 © Georg Greven

Das mittelkaiserzeitliche Alenlager von Dormagen

Außerordentliches Promotionsstipendium der Deutschen Limeskommission, dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland und der Ernte-Dank-Stiftung:

Das mittelkaiserzeitliche Alenlager von Dormagen

Bearbeiter: Paul Marco Hardy M.A.

Kontakt: MarcoHardy(et)gmx.de

Laufzeit: Das Stipendium wurde auf Wunsch des Stipendiaten vorzeitig beendet.

In der Regierungszeit Kaiser Domitians (81-96 n. Chr.) besetzte die berittene römische Hilfstruppeneinheit ala Noricorum ein etwa 3 Hektar großes Holz-Erde-Lager bei Durnomagus. Dieses Militärlager wurde Mitte des 2. Jh. durch ein Steinlager ersetzt, welches wohl um 160 n. Chr. einem Schadfeuer zum Opfer fiel und nicht wieder errichtet wurde.

Die Überreste dieses Alenlagers liegen im heutigen Innenstadtbereich der nordrhein-westfälischen Stadt Dormagen und sind durch die moderne Bebauung nahezu vollständig überdeckt. Die letzte umfangreichere Befund- und Materialvorlage erfolgte durch Gustav Müller im Jahre 1979. Seit 1987 waren fast jährlich Grabungsmaßnahmen der Bodendenkmalpflege notwendig, um im Vorfeld von baulichen Aktivitäten archäologische Strukturen und Funde zu dokumentieren. Hierdurch kann das Dormagener Lager als das am besten ergrabene am Limes in Nordrhein-Westfalen angesehen werden. Die Grabungsergebnisse wurden aber bisher nur in kürzeren Artikeln bekannt gemacht und eine umfassende Auswertung steht noch aus.

Im Rahmen eines außerordentlichen Stipendiums, welches die Deutsche Limeskommission gemeinsam mit der Ernte-und-Dank-Stiftung, dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland und in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. gewährt, soll die archäologische Dokumentation zum Alenlager Dormagen im Rahmen eines Dissertationsprojektes aufgearbeitet werden. Ziel der Arbeit ist die Erstellung eines Gesamtkatalogs der Befunde und Funde, welche seit der letzten Publikation 1979 dokumentiert wurden. Hierbei soll vor allem eine Analyse der Gebäudestrukturen vorgenommen werden, um Aussagen zu Bauperioden und Entwicklungen des Lagers treffen zu können. Das Lager soll in seine Umgebung eingeordnet und in seiner Funktion am niedergermanischen Limes beschrieben werden. Auch handwerkliche Tätigkeiten im Militärlager werden untersucht. Zusätzlich erfolgt eine archäometrische Analyse der Keramik des Dormagener Alenlagers. Hierdurch soll eine geochemische Referenzgruppe des Fundplatzes erstellt werden, welche zum Abgleich mit Fundmaterial anderer Fundstellen genutzt werden kann. Zudem sollen durch Vergleiche mit den Produkten einer römischen Ziegelei in der Nähe Rückschlüsse auf eine mögliche lokale Produktion von Gefäßkeramik gezogen werden.

Außerordentliches Promotionsstipendium der Deutschen Limeskommission in Verbindung mit der Stadt Neustadt a. d. D. und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege:

Die Heilthermen von Bad Gögging

Bearbeiterin: Yvonne Reichel M.A.

Kontakt: Yvonne.Reichel(et)campus.lmu.de

Laufzeit: Juli 2019 bis September 2023

Bad Gögging ist heute ein Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, die zwischen Ingolstadt und Regensburg im Landkreis Kelheim gelegen ist. In römischer Zeit befand sich der Ort im Bereich des Donaulimes in der Provinz Raetien. Das Auxiliarkastell Abusina (Eining) und das Legionsvexillationslager Eining-Unterfeld waren wenige Kilometer entfernt, das Legionslager Castra Regina (Regensburg) etwa 35 km. Bis heute ist der Ort für die dort austretenden Schwefelwasserquellen bekannt.

Das Wissen um eine römische Vergangenheit lässt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Zwischen 1959 und 2007 wurden in der Kirche St. Andreas und in ihrem unmittelbaren Umfeld Ausgrabungskampagnen durchgeführt. Dadurch konnten römische Heilthermen, die in frühchristlicher Zeit nachgenutzt wurden, und an sie angrenzende Gebäude nachgewiesen werden. Bei dieser großen Badeanlage handelt es sich um die einzige bislang bekannte Heilthermenanlage der Provinz. Die Ausgrabungserkenntnisse wurden in mehreren vorberichtlichen Veröffentlichungen vorgestellt und diskutiert. Eine umfassende Auswertung und Publikation der Ausgrabungsergebnisse fehlt bislang jedoch.

Ziel des Promotionsvorhabens ist deshalb die wissenschaftliche Auswertung und Publikation der Ausgrabungen. Dazu werden die entsprechenden Befunde und stratifizierten Funde zeichnerisch dokumentiert und analysiert. Auf dieser Grundlage wird eine Analyse der Gebäudestrukturen erfolgen, um Aussagen zur Datierung der verschiedenen Bauphasen zu treffen sowie eine genauere Beschreibung und Rekonstruktion der Heilthermen zu erarbeiten.

Interessant erscheint zudem die Frage, ob die römische Medizin, speziell die kurative Nutzung der Schwefelwasserquellen, Einfluss auf die Gestaltung der Thermen hatte. Darüber hinaus wird das Verhältnis zu den umgebenden Gebäudestrukturen überprüft. Denkbar wäre, dass sich in Bad Gögging ein Kurzentrum befand.

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird der Frage nach der Beziehung der Baugeschichte der Thermen zur Provinzgeschichte und den umliegenden Militärstandorten, wie beispielsweise Eining und Regensburg, nachgegangen. Funde von gestempelten Ziegelplatten suggerieren eine Verbindung zu den Produktionen der dort stationierten Einheiten und staatlicher Ziegeleien. Das Ereignis, das zur Zerstörung des Bades führte, soll zeitlich näher eingegrenzt und der Frage, wieso ein Nachfolgebau des 3. Jahrhunderts nie in Benutzung genommen wurde, nachgegangen werden. Auf dieser Grundlage und durch den Vergleich mit ähnlichen Baukomplexen in anderen Provinzen wird die Arbeit einen Beitrag zur Erforschung von Heilbädern im Römischen Reich leisten.

Der Kernbereich der römischen Heilthermen von Bad Gögging bildet die westlichste Teilfläche der UNESCO-Welterbenominierung „Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes“. Die umfassende wissenschaftliche Bearbeitung und Interpretation der Ausgrabungsergebnisse ist auch vor diesem Hintergrund von großem Interesse, da sie die Grundlage für eine Neukonzeption der geplanten Befundpräsentation und Vermittlung des römischen Erbes von Bad Gögging in der ehemaligen St. Andreaskirche bilden wird.